保険募集代理店の楽天インシュアランスプランニング(株)が運営するサイトです。こちらのサイトでは楽天グループの保険商品をおすすめしています。

その他の保険会社の商品を検討中の方は楽天保険の比較をご覧ください。

公開日:2025年4月24日

健康のためには睡眠時間が非常に重要であることは、ご存じの方も多いのではないでしょうか。といっても「睡眠時間は4.5時間で足りる?」「平均は6時間くらい?」など適切な睡眠時間というのはわかりにくいものです。

この記事では、日本人の平均睡眠時間や適切な睡眠時間、睡眠不足が健康に与える影響などについてわかりやすく解説します。さらに、質の良い睡眠を確保するポイントや睡眠と死亡リスクとの関係も紹介します。

世界各国でスマートフォンやインターネットの普及が進み、現代社会では長時間労働やパソコン、ゲーム、受験勉強などで夜型生活を送る人が増えています。そうした中、気になるのが日本人の平均睡眠時間。具体的な睡眠時間はどれくらいなのか、さっそくみてみましょう。

総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」※1によると、2021(令和3)年の日本人の平均睡眠時間は、7.54時間でした。性別で見ると、男性が7.58時間、女性は7.49時間となり、睡眠時間は女性のほうがやや短い傾向にあります。この違いは、女性は依然として家事や育児の負担が大きく、平日や休日を問わず、睡眠時間が短いことを反映しているといえそうです。

次に世界の平均睡眠時間をみてみましょう。

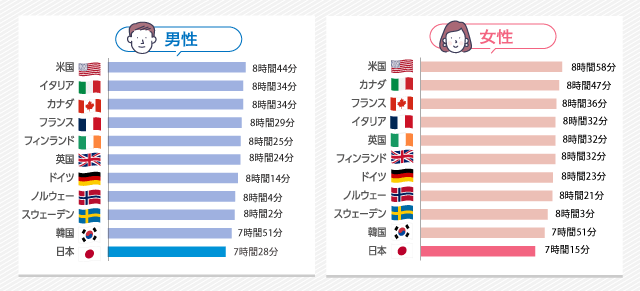

内閣府「睡眠時間の国際比較」のデータによれば、平均睡眠時間がもっとも長いのは男女とも米国で、男性は約8時間44分、女性は約8時間58分という結果です。

出典:「睡眠時間の国際比較」(内閣府)をもとに当社作成

男性の2位はイタリアで約8時間34分、女性の2位はカナダで約8時間47分となり、おもな先進国の中で、日本人の平均睡眠時間は、男女ともに11ヵ国中最下位でした。

平均睡眠時間が最長である米国との差は、女性で1時間43分に達し、男性は1時間16分となっています。この結果からみても日本人の睡眠時間が著しく短いことが浮き彫りになっています。

そこで気になってくるのが、理想的な睡眠時間です。

実は睡眠時間は長いほど良いわけではなく、むしろ長すぎる睡眠は死亡リスクを高める可能性もあるため、注意が必要です。

健康で充実した生活をサポートするためには、睡眠の質も非常に重要です。質の良い睡眠は、睡眠リズムや時間帯、新陳代謝と密接な関係があります。

また、レム睡眠やノンレム睡眠など、睡眠のメカニズムについて理解しておくことも大切になります。

理想的な睡眠は季節や体内時計によっても変動します。体内時計は、24時間周期で機能する生物学的リズムのことで、意識しなくても日中は心身が活動状態に、夜間は休息状態に切り替わります。適度な運動や入浴のタイミング、食事の内容や時間帯はもちろん、飲酒やカフェインなどの嗜好品をとるタイミングも睡眠に影響を与えます。これらの要素を適切に調整するためにはどうしたらよいのか、みていきましょう。

睡眠には少なからず個人差があるため、一概に何時間の睡眠が良いとはいえません。

子どもは成長の過程で多くを学び、脳や身体を活発に使ってエネルギーを消費するため、大人よりも長い睡眠が必要です。一般的に、成人後は年齢とともに一晩の睡眠の量が減り、高齢になるほど短くなります。また、季節による変動もあり、日の長い時期は睡眠時間が短くなり、日の短い季節は長くなる傾向があります。

成人では「6時間以上」が適切な睡眠時間の目安とされていますが、個人差や年齢、季節なども考慮する必要があります。

理想としては日中の眠気に悩まされない程度の自然な睡眠がベストといえるでしょう。

健康でいるためには、質の良い睡眠が大事です。では、質の良い睡眠とはどういうものなのでしょうか。厚生労働省の資料「より健康的な睡眠を確保するための生活術」に示されている、以下の9つの項目をみてみます。

出典:「より健康的な睡眠を確保するための生活術」(厚生労働省)をもとに当社作成

いかがですか。皆さんは質の良い睡眠をとれているでしょうか。質の良い睡眠を得られると、日中を活動的に過ごすことができます。活動的な生活は良質な睡眠を促進し、心身ともに健康になる好循環が生まれます。睡眠時間はもとより、良質な睡眠がもたらすメリットについても、ぜひ目を向けていきましょう。

ヒトの睡眠には、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という2つの異なる睡眠状態があり、これを交互に繰り返しています。「ノンレム睡眠」は、おもに脳を休める眠りのことで、「レム睡眠」はおもに体を休める眠りとされています。

| ノンレム睡眠 | 深い眠りで脳が休んでいる状態。身体の筋肉の緊張は保たれ、脈拍や血圧、呼吸は安定している。また、ホルモンの分泌がおこなわれたり、ストレスをリセットしたりしている。 |

|---|---|

| レム睡眠 | 筋肉が弛緩し、身体は休息していますが、脳や自律神経の活動レベルが高く、眠りの浅い状態。夢を見るのは脳が動いているレム睡眠のときで、小さな物音で目が覚めたり、トイレに起きたりする。 |

個人差はあるものの、質の良い睡眠は、寝た時間よりも眠りの深さやサイクルが重要です。眠りにつくと、最初に浅い「ノンレム睡眠」があらわれ、だんだんと眠りが深くなっていきます。それがしばらく続いたあと、再び浅い「ノンレム睡眠」になり、「レム睡眠」へと移行していきます。

「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」のサイクルは約90分の周期で交互に繰り返され、朝の覚醒に向けて、だんだんと身体が準備を整えます。

睡眠初期の「ノンレム睡眠」では成長ホルモンの分泌がおこなわれるとされているため、最初の90分で深い眠りに入ることが大切です。成長ホルモンによって子どもは育ち、大人は若々しい身体を維持する手助けをしてくれます。そして、90分の睡眠サイクルを繰り返して、レム睡眠時に目覚めると、すっきりとした朝を迎えることができます。

質の良い睡眠を取るためには、以下の方法を実践するとよいでしょう。

【質の良い睡眠をとる方法】

それぞれの項目について、以下で詳しく解説します。

質の良い睡眠を得るためには、毎日規則正しい生活を送ることが重要です。体内時計がずれて、夜型生活になっているような場合、朝、早めに起きてすぐに太陽の光を浴びることで、体内時計をリセットできます。

ウォーキングなど長く続けられる有酸素運動を習慣にすると、寝つきがよくなり、深い眠りを得られるようになります。ただし、激しい運動は睡眠を妨げる原因になるため、就寝前には避けるようにしましょう。

入浴は寝つきをよくし、深い睡眠を得られる効果があります。就寝前の1~2時間前に40度程度の熱すぎないお湯にゆったり15~30分、入浴することで身体がリラックスし、心地よい眠りに誘われるでしょう。

良い睡眠を得るためには、寝室の温度や湿度、音、光などの環境を整えることも大事です。寝具は吸湿性・放湿性にすぐれ、保湿性の高いものが適しています。枕はご自身に合ったサイズを選ぶことが大切です。

就寝の3~4時間前からはコーヒーや緑茶、チョコレートなど、カフェインが含まれる飲食物をとらないように心がけましょう。また、就寝前のアルコールや喫煙は、睡眠の質を悪化させる可能性があるため、できるだけ控えるのが賢明です。

睡眠時間は一概に長ければ良いとは言えません。長時間睡眠による影響や考え方のポイントをおさえておきましょう。

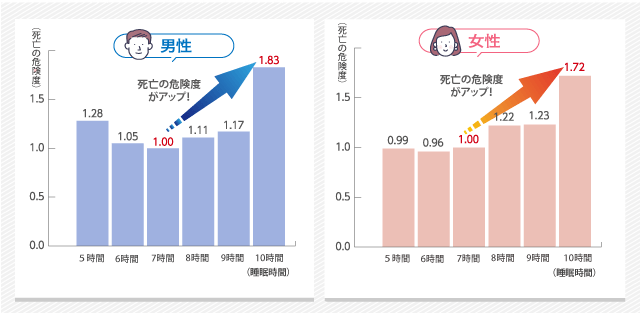

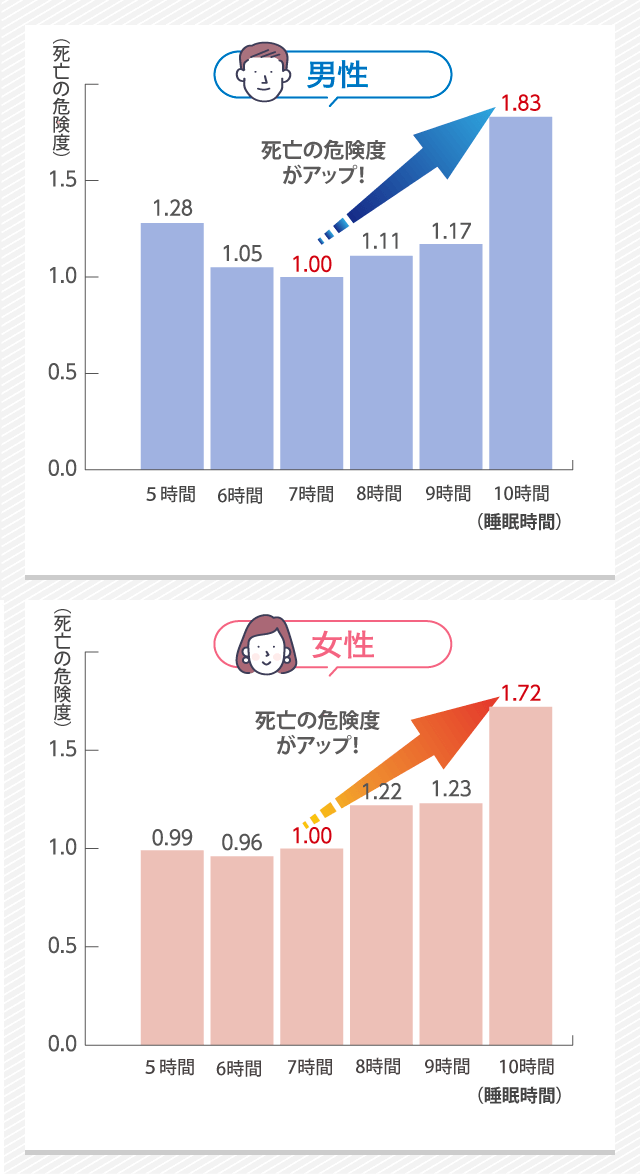

睡眠時間は長くても短くても、死亡リスクとの関連があることが明らかになっています。この傾向は性別に関係なく、男性と女性の両方に共通しています。

日本人を対象とした調査によれば、下図のように「睡眠時間が7時間」のグループと比較して、「睡眠時間が10時間以上」のグループでは、男性で約1.8倍、女性で約1.7倍、死亡リスクが高くなっています。

ただし、睡眠時間が長い場合に死亡リスクが増加する具体的なメカニズムは、まだ解明されていません。

(対象者:男性46,152人、女性53,708人)

出典:国立研究開発法人 国立がん研究センター「図1:睡眠時間と死亡リスクとの関連」をもとに当社作成

休日は朝寝坊したり、寝だめしたり、つい長く寝すぎてしまいがちですが、これには注意が必要です。長時間寝すぎると疲れが取れなかったり、生活リズムが乱れたり、夜に眠れなくなったりする可能性があります。睡眠リズムを整えるためには、休日も早寝早起きを心がけるようにしましょう。

睡眠においては、単に睡眠時間の長さだけでなく、睡眠をとる時間帯も重要です。新陳代謝を促進し、成長ホルモンの分泌や若返り遺伝子ともいわれるサーチュイン遺伝子の活動がもっとも活発になるのは、「ゴールデンタイム」と呼ばれる午後10時から午前2時の4時間です。このゴールデンタイムに深い眠りにつくことが、睡眠の質を高める重要な要素とされています。

![]()

![]()

日本人を対象とした調査結果に、冬の睡眠時間は、夏の睡眠時間に比べて長くなるというものがあります。この調査によると、季節によって就寝時間に大きく変化はないものの、冬は起床時間が遅くなることが明らかになりました。これには、冬は日の出が遅くなることが関係していると考えられています。

また、夏の寝苦しさは、眠りを浅くするといわれます。季節によって睡眠時間の変動はあるものの、質の良い睡眠を得るには寝具や湿度、室温管理など睡眠環境を整えることが大切です。このほか、カフェインや寝る前のデジタル画面の制限、就寝前の入浴なども効果的です。

睡眠不足は健康に対して多岐にわたる影響を及ぼす重要な要因です。具体的には免疫機能の低下を招き、風邪などの感染症や病気にかかりやすくなることがあげられます。

また、脳の老化などの影響が見られ、疲労感の増加や集中力、意欲、運動能力の低下などが生じることも。仕事や学校生活においては、集中力や記憶力が低下したり、成績が落ちたり、情緒が不安定になるなどの問題を引き起こす可能性もあるでしょう。

さらに、食事や運動、飲酒、喫煙、遺伝的傾向などによる生活習慣病のリスクを増加させ、肥満、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血などの心疾患や脳血管疾患のリスクが高まります。症候群や不眠症も、生活習慣病と密接に結びついており、これらの症状が罹患リスクを増加させたり、症状を悪化させたりすることが明らかになっています。

また、睡眠不足が続くと心身の健康にも悪影響を与え、うつ病やストレスの増加など、心の健康を保つことが難しくなっていきます。

睡眠不足が続くと、健康にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

【睡眠不足による健康への影響】

それぞれの項目について以下で詳しく解説します。

傷んだ細胞の修復や疲労回復には、睡眠中にもっとも多く分泌される成長ホルモンが重要な役割を果たしています。また、睡眠は免疫力にも深く関与しており、免疫細胞は睡眠中に活動し、感染症に対する抵抗力を高めています。そのため、睡眠不足や質の悪い眠りは免疫力を低下させ、感染症にかかりやすくなります。

寝不足の状態が続くと、記憶の整理が難しくなったり、物忘れが増えたりするなど、脳の健康に影響を及ぼします。これにより不安やイライラなどの症状が現れ、ストレスの要因となるほか、十分に眠れていないことで細胞の修復などが妨げられ、脳の老化を早める可能性があります。

ボーっとして注意力が散漫になり、集中力が低下し、仕事や勉強がはかどらなくなる、ミスが増えるなど、さまざまな問題を引き起こします。

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復がおこなわれます。ところが、寝不足が続くと、このプロセスが妨げられ、身体が十分にリフレッシュできません。その結果、疲れが取れない、疲労感が増幅されるなどの問題が生じます。

睡眠不足は病気を招くことがあります。心と身体への影響について、ここでは3つの項目を詳しくみていきます。

【睡眠不足が長く続くと起こるおもな病気】

生活習慣病とは、食事や運動、飲酒、喫煙、ストレス、睡眠などの生活習慣や遺伝的要因によって引き起こされる病気の総称です。質の悪い睡眠は生活習慣病の発症リスクを高めるだけでなく、既存の症状を悪化させることがわかっています。

たとえば、夜遅くまで起きている人や眠りの浅い人は、常に交感神経が優位になっているため、血圧が高い状態が続いています。その結果、高血圧を引き起こすと考えられています。

寝つきが悪く、眠りが浅い、夜中に何度も目が覚めるなどの睡眠障害が続くと、体が疲れやすくなり、気分が沈んだり、やる気がなくなったりするなどの症状が現れることがあります。これらが続くと、うつ病などさまざまな心身の不調を招く可能性があります。

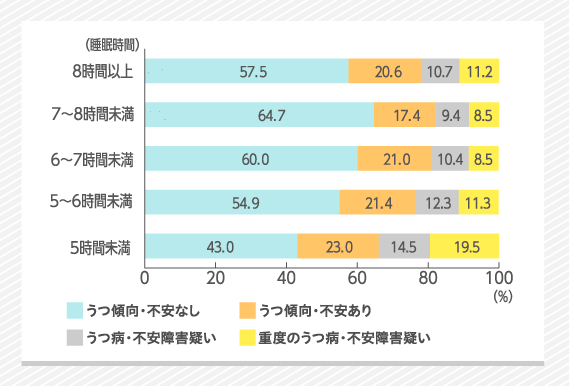

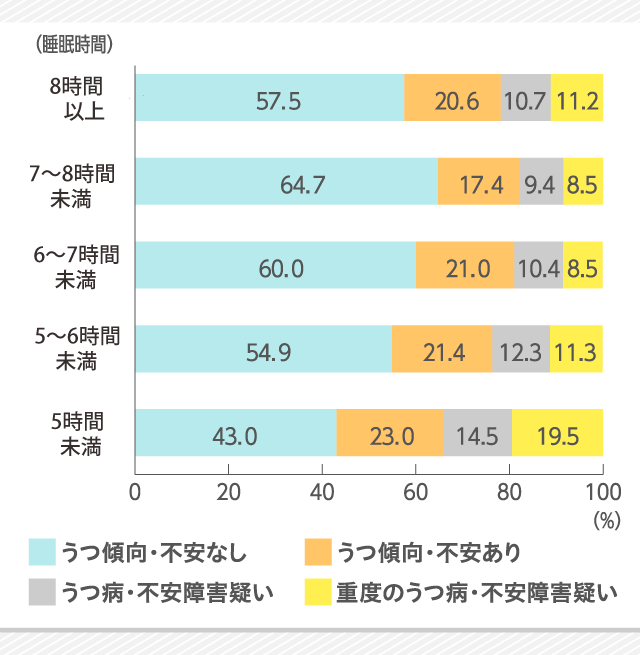

厚生労働省「令和4年版 過労死等防止対策白書」によると、うつ傾向・不安のある人の割合がもっとも低いのは、睡眠時間「7〜8時間未満」でした(下図参照)。それよりも睡眠時間が減少するにつれて、うつ傾向・不安の割合が高くなる傾向が見られ、睡眠時間「5時間未満」がもっとも高くなっています。

対象者:8時間以上(393人)、7~8時間未満(1,625人)、6~7時間未満(3,612人)、5~6時間未満(3,367人)、5時間未満(1,003人)

出典:「令和4年版 過労死等防止対策白書」(厚生労働省)をもとに当社作成

ウイルスや細菌に感染すると、免疫細胞が夜の早い時間に増殖し、睡眠中にもっとも効果的に働きます。ところが、睡眠不足が続くとこの免疫細胞の数が減少し、ウイルスに対抗する力が弱まるため、風邪を引きやすくなります。

![]()

![]()

朝型タイプ、夜型タイプと自覚がある方もいるかもしれませんが、これは「クロノタイプ」と呼ばれるものです。クロノタイプはある程度、生まれつき決まっており、時計遺伝子と呼ばれる遺伝子で規定されていることがわかっています。

朝型の人は、1日の早い時間に大切な用事を入れるほうがいいかもしれません。一方、夜型の人にとっては、無理矢理早起きするのはつらく、夜のほうが、パフォーマンスが上がる傾向にあります。

学業や就労といった生活環境や年齢でクロノタイプはわかりにくくなりますが、クロノタイプを意識したタイムスケジュールを作ることで、身体にとって楽な生活習慣がつくれるかもしれません。

必要な睡眠時間は年齢によって差があります。たとえば、成長が著しい新生児から小学生くらいまでの子どもは、成人よりも長い睡眠が必要です。中学生や高校生は受験勉強や塾通い、習い事、ゲームなどで、睡眠時間が削られがちですが、やはり成人よりも長い睡眠時間が必要になります。

また、受験生の場合は試験のプレッシャーにさらされ、睡眠の質に影響が及ぶこともあるでしょう。

厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」※2によると、脳波を使用して厳密に夜間の睡眠時間を調査した結果、夜間に眠る時間は、加齢にともない徐々に減少することが示されています。

具体的な睡眠時間では、15歳前後の年齢層で約8時間、25歳では約7時間、45歳では約6.5時間、65歳では約6時間といった傾向が見られます。これによると、成人後は、20年ごとに約30分ずつ夜間の睡眠時間が減少していることがわかります。

年代別に睡眠の特徴をみてみましょう。

新生児期の赤ちゃんは、1日のほとんどを寝て過ごします。睡眠時間は16~20時間程度で、昼夜のリズムはまだ形成されておらず、日中と夜間の睡眠時間はほぼ同じです。この時期はわずかな刺激でも目を覚ましやすく、おおよそ3~4時間おきに目を覚ます睡眠パターンが特徴です。

この年齢層の子どもたちには、一般的に9~12時間程度の睡眠が必要です。

しかし、学年が上がるにつれて、勉強量が増え、塾通いや習い事で帰宅が遅くなったり、スマートフォンやゲームの利用時間が増加したりするなど、睡眠時間をしっかりとれないことも。寝不足が続くとうつ傾向になることが報告されており、学力や運動能力の低下につながるなど、全体的な健康にも影響を及ぼします。

8~10時間の睡眠が理想的ですが、学年が上がるにつれて勉強や部活動、習い事などに費やす時間が増え、本人が気づかないうちに睡眠不足になることがあります。

とくに受験生は勉強の時間が増加し、寝る前にゲームやSNSなどの利用によって、寝る時間が遅くなる傾向があります。また、勉強や進路に関する悩み、人間関係などが原因で眠れなくなることもよく見られます。

朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかりとり、日中は運動をして、夜更かしの習慣化を避けましょう。

加齢とともに睡眠にも変化が現れます。年齢を重ねると、体内時計の変化により、ホルモンの分泌や生体機能リズムが早い時間にずれ、若い頃に比べて早寝早起きになる傾向が見られます。

それ自体は病気ではないので心配はいりませんが、寝床にいる時間が長くなるのは望ましくありません。うつらうつらしている時間が増え、眠りの質や満足度が低下する可能性があるからです。長く寝床にいることは健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないようにする必要があります。

高齢者はメリハリのない日常生活や治療薬の副作用などにより、不眠症をはじめとする睡眠障害にかかりやすくなります。また、健康な高齢者でも睡眠が浅くなり、わずかな物音や尿意ですぐに目が覚めて眠れなくなるなど、睡眠障害を抱える人も多くなります。

とくに睡眠時無呼吸症候群やレストレスレッグス症候群、周期性四肢運動障害、レム睡眠行動障害などが疑われる場合は、専門施設で検査と診断を受けることが重要です。これらにはそれぞれ異なる治療法があります。睡眠障害が疑われるときは、ひとりで悩まずに、専門家に相談しましょう。

一般的に年齢が高くなるほど、睡眠時間が少なくなりますが、30〜50代の働き盛りの人にとっても、適切な睡眠時間を確保することは大切です。この年代は、仕事や家庭の責任、ストレスなどが多く、休息を取りにくいこともありますが、睡眠が健康に与える影響は大きく、免疫機能の低下をはじめ、脳の老化、集中力や意欲の低下など、さまざまな問題が関連しています。

質の良い睡眠を得るためには、ご自身の生活リズムや体調に合わせたアプローチが大切です。規則正しい生活習慣や運動習慣、入浴、食事などにも気を配り、より良い睡眠と健康を手にいれましょう。

都内大学病院、KDDIビルクリニックで循環器内科および内科として在勤中。内科・循環器科での診察、治療に取り組む一方、産業医として企業の健康経営にも携わっている。総合内科専門医。循環器内科専門医。日本睡眠学会専門医。ビジョントレーニング指導者1級資格。 主婦と生活社「CHANTO」web媒体、東洋経済オンラインなどでの執筆・監修実績、健康機器のプロダクト監修実績もあり。

このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問合せください。

税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、すべての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

2504198-2604