保険募集代理店の楽天インシュアランスプランニング(株)が運営するサイトです。こちらのサイトでは楽天グループの保険商品をおすすめしています。

その他の保険会社の商品を検討中の方は楽天保険の比較をご覧ください。

公開日:2025年4月24日

2024年4月から、国の奨学金制度が改正されています。それにより授業料免除と給付型奨学金の対象が中間層まで拡大。さらに大学院生向けに授業料の後払い制度が新設され、貸与型奨学金の減額返還制度も見直されました。この記事では、奨学金制度のポイントを詳しく解説。授業料の減免上限額や、奨学金を受ける際の所得要件と、年収や資産の目安もご紹介します。また「奨学金の申込みはどこから?」といった、奨学金に関するさまざまな質問にFPの先生がお答えします。

奨学金制度とは、経済的な理由で進学が困難な学生などを対象に、教育資金の貸与や給付をおこなう制度です。国や自治体、大学など、さまざまな機関が実施しており、国の奨学金事業は独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)がおこなっています。

奨学金には原則返還が不要の「給付型奨学金」と、返還の必要がある「貸与型奨学金」があります。

【奨学金の種類】

さらに、日本学生支援機構の奨学金には国内向けの奨学金と海外留学のための奨学金があり、それぞれ給付型奨学金と貸与型奨学金があります。国内の大学などへ進学する場合は、給付型奨学金と貸与型奨学金をあわせて利用することも可能です。

また国内の貸与型奨学金には、無利子の第一種奨学金と、金利が付く第二種奨学金があります。

国では2020年から「高等教育の修学支援新制度」を実施。大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)で学ぶ方を対象に、授業料・入学金の免除または減額と、給付型奨学金による支援をおこなっています。

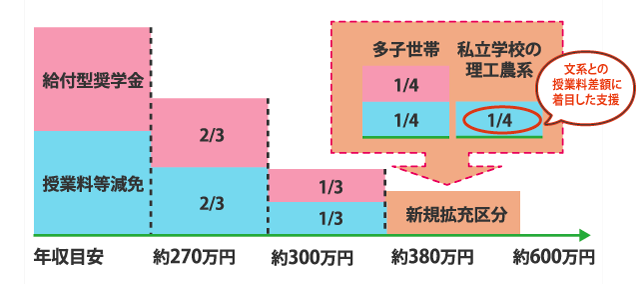

2024年度には制度が改正。授業料減免などの対象が、世帯年収600万円程度までの中間層で、かつ多子世帯の学生や私立の理工農系学部などで学ぶ学生にまで拡大されました。

大学や専門学校などへの進学を後押しするために、奨学金を「支給する」制度です。原則、返還の必要はありません。

学業の成績や家計の経済状況などの要件を満たした人が対象で、提出書類などの手続きに不備がなければ支援を受けられます。

ただし給付額は家計基準によって変わります。また進学する学校が国公立か私立か、自宅から通うか自宅以外から通うかによっても変わります。

入学金や授業料を「借りる」制度です。在学中は返還不要ですが、学校を卒業したあとは奨学生ご自身で返還していく必要があります。

貸与型奨学金の種類は、無利子で借りられる「第一種奨学金」と、金利がかかる「第二種奨学金」の2タイプ。どちらも、利用する際に「機関保証」か「人的保証」を選ぶ必要があります。機関保証とは、日本学生支援機構が指定する保証機関が連帯保証する制度。利用するには、保証機関に一定の保証料を支払う必要があります。人的保証は父母が連帯保証人、おじ・おば等が保証人になる制度です。

国内の大学などへ進学する場合、第一種奨学金と第二種奨学金を併用することができます。また第一種奨学金と第二種奨学金に加えて「入学時特別増額貸与奨学金」を利用することも可能。これは入学した月の奨学金に一時金を上乗せして借りられる制度で、上乗せした分には利子がかかります。原則、対象となるのは、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申込みをしたけれど利用できなかった世帯の学生です。

2024年4月より、国の奨学金制度である「高等教育の修学支援新制度」が改正されました。改正のおもなポイントは以下の3点です。

【改正のポイント】

奨学金の給付額は支援区分によって変わります。支援区分は父母などの生計維持者と奨学生本人の経済状況によって決まり、これまでは第Ⅰ区分~第Ⅲ区分に分かれていました。

しかし今回の改正で第Ⅳ区分が新設。上記①の多子世帯・理工農系の中間層は第Ⅳ区分となります。支援区分は毎年10月に見直しがおこなわれ、2024年10月にも実施されました。見直しで10月以降の1年間、毎月の振込み額が変わったり、支給が停止となる可能性があります。現在給付型奨学金を利用されている方は、忘れずに支援区分を確認しましょう。

また2024年度の改正に加え、2025年度からは多子世帯向けの大学無償化制度がスタート。⼤学、短⼤、高等専門学校の4・5年⽣、専修学校(専門課程)を対象に、子どもが3人以上いる家庭の学生については、所得にかかわらず入学金・授業料が一定額まで無償となる予定です。

では2024年度の改正ポイントについて、詳しくみていきましょう。

国の「⾼等教育の修学⽀援新制度」では、「授業料・入学金の免除または減額」と「給付型奨学金」がセットで受けられます。対象は⼤学、短⼤、高等専門学校の4・5年⽣、専修学校(専門課程)で学ぶ方です。これまでは世帯年収の目安が約380万円程度までの世帯を第Ⅰ区分~第Ⅲ区分に分け、支援の対象としていました。しかし改正後は第Ⅳ区分が新設され、以下の世帯も支援対象となりました。

多子世帯とは、扶養する⼦どもの数が3⼈以上の世帯です。3人同時に扶養している間は、第1子から支援対象となります。

私立学校の理学・⼯学・農学系の学部・学科で学ぶ方が対象です。学問分野をまたがる学部・学科の場合、授与する学位の分野に理⼯農系が含まれていれば支援対象となります。

改正前に条件に合わなくて不採用だった場合も、上記に該当する方は、改めて申込むことで授業料の減免と給付型奨学金を受けられる可能性があります。

出典:「令和6年度奨学金制度改正FAQ」(文部科学省)をもとに当社作成

授業料後払い制度とは、授業料を卒業後に「後払い」できる制度です。

大学院修士課程や専門職学位課程の在籍者が、在学中は授業料を納付せず、卒業後の所得などに応じて支払います。授業料後払い制度には「授業料支援金」と「生活費奨学金」の2つがあり、授業料支援金の上限額は、国公立大学が 53万5,800円、私立大学は77万6,000円です(利子はかかりません)。

また、生活費奨学金は月額、2万円および4万円のいずれかより選択することができます(生活費奨学金受けないことも可能です)。

出典:「授業料後払い制度(大学院修士段階)」(独立行政法人 日本学生支援機構)をもとに当社作成

なお、2025年度に大学院に入学する場合、授業料後払い制度は以下の(1)~(4)の条件を全て満たす方が対象です。

【授業料後払い制度の対象者】

(1)2025年度以降に、国内の大学院修士課程(博士前期相当の課程を含む)や専門職学位課程に入学した方

(2)本人の希望にもとづき、在学校を通じて申請をおこなった方

(3)日本学生支援機構(JASSO)の修士段階を対象とした月額50,000円または、88,000円の第一種奨学金と同様の申し込み資格および、家計基準、学業成績基準を満たす方

(4)過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中であるなど、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない方

減額返還制度とは、災害や傷病、経済的な理由で奨学金の返還が困難な方が、月々の返還額を減らすことができる制度です。2024年4月に改正され、利用要件が緩和されました。具体的な改正点は以下のとおりです。

「給与所得の方」が減額返還制度を利用するための年間収入金額は、325万円以下から400万円以下に引き上げられました。さらに扶養している子どもが2人いる方は500万円以下に、3人以上いる方は600万円以下に引き上げられました。

また、「給与所得以外の所得のある方」も、年間所得金額は300万円以下に、さらに扶養している子どもが2人いる方は400万円以下に、3人以上いる方は500万円以下となりました。

出典:「減額返還制度の収入・所得金額の目安」(独立行政法人 日本学生支援機構)をもとに当社作成

返還月額は、これまで1回あたり2分の1または3分の1に減額して返還することができました。改正後は4分の1または3分の2に減額する方法も追加され、合計で4パターンから選べるようになりました。

出典:「月々の返還額を少なくする(減額返還制度)」(独立行政法人 日本学生支援機構)をもとに当社作成

独立行政法人 日本学生支援機構の「奨学金貸与・返還シミュレーション」※では、いくつかの質問に回答することで、貸与の総額や毎月の返還金額、返還が終わる時期などを試算することができます。貸与型奨学金の利用を考える方は、活用してみてはいかがでしょうか。

今回の改正で「世帯年収約600万円以下の多子世帯」と「世帯年収約600万円以下の私立理工農系」の方は、授業料などの減免と給付型奨学金が受けられるようになりました。実際にはどのくらいの金額なのでしょうか?授業料などの減免上限額と給付型奨学金の金額について、表にまとめました。

授業料の減免については、上限額は以下のようになっています。具体的な金額は表のとおりです。

【多⼦世帯の学生】

【私⽴理⼯農系の学⽣】

※文系の授業料平均額との差額に着⽬して算定

授業料・入学金の減免上限額〈昼間制〉

| 授業料減免(年額) | ⼊学⾦減免額 | |||

|---|---|---|---|---|

| ⼤学 | 多⼦ | 国公⽴ | 13万4,000円 | 7万500円 |

| 私⽴ | 17万5,000円 | 6万5,000円 | ||

| 理⼯農 | 私⽴ | 23万3,400円 | 8万6,700円 | |

| 短期⼤学 | 多⼦ | 国公⽴ | 9万7,500円 | 4万2,300円 |

| 私⽴ | 15万5,000円 | 6万2,500円 | ||

| 理⼯農 | 私⽴ | 15万5,000円 | 6万2,500円 | |

| ⾼等専門学校 | 多⼦ | 国公⽴ | 5万8,700円 | 2万1,200円 |

| 私⽴ | 17万5,000円 | 3万2,500円 | ||

| 理⼯農 | 私⽴ | 23万3,400円 | 4万3,400円 | |

| 専⾨学校 | 多⼦ | 国公⽴ | 4万1,700円 | 1万7,500円 |

| 私⽴ | 14万7,500円 | 4万円 | ||

| 理⼯農 | 私⽴ | 14万7,500円 | 4万円 | |

出典:「令和6年度からの奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)に係る 授業料等減免上限額・給付型奨学金の支給額(第Ⅳ区分)」(文部科学省)をもとに当社作成

授業料・入学金の減免上限額〈夜間制〉

| 授業料減免(年額) | ⼊学⾦減免額 | |||

|---|---|---|---|---|

| ⼤学 | 多⼦ | 国公⽴ | 6万7,000円 | 3万5,300円 |

| 私⽴ | 9万円 | 3万5,000円 | ||

| 理⼯農 | 私⽴ | 12万円 | 4万6,700円 | |

| 短期⼤学 | 多⼦ | 国公⽴ | 4万8,800円 | 2万1,200円 |

| 私⽴ | 9万円 | 4万2,500円 | ||

| 理⼯農 | 私⽴ | 9万円 | 4万2,500円 | |

| ⾼等専門学校 | 多⼦ | 国公⽴ | ※現在開講されていない | |

| 私⽴ | ||||

| 理⼯農 | 私⽴ | |||

| 専⾨学校 | 多⼦ | 国公⽴ | 2万900円 | 8,800円 |

| 私⽴ | 9万7,500円 | 3万5,000円 | ||

| 理⼯農 | 私⽴ | 9万7,500円 | 3万5,000円 | |

出典:「令和6年度からの奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)に係る 授業料等減免上限額・給付型奨学金の支給額(第Ⅳ区分)」(文部科学省)をもとに当社作成

給付型奨学金の支給は、多子世帯の学生のみ対象です。非課税世帯の4分の1の額が支給されます。

多子世帯への給付型奨学金の支給金額

| 月額 | 年額(参考) | |||

|---|---|---|---|---|

| ⼤学 | 国公⽴ | 自宅 | 7,300円 | 8万7,600円 |

| 自宅外 | 1万6,700円 | 20万400円 | ||

| 私立 | 自宅 | 9,600円 | 11万5,200円 | |

| 自宅外 | 1万9,000円 | 22万8,000円 | ||

| 短期⼤学 | 国公⽴ | 自宅 | 7,300円 | 8万7,600円 |

| 自宅外 | 1万6,700円 | 20万400円 | ||

| 私立 | 自宅 | 9,600円 | 11万5,200円 | |

| 自宅外 | 1万9,000円 | 22万8,000円 | ||

| ⾼等専⾨学校 | 国公⽴ | 自宅 | 4,400円 | 5万2,800円 |

| 自宅外 | 8,600円 | 10万3,200円 | ||

| 私立 | 自宅 | 6,700円 | 8万400円 | |

| 自宅外 | 1万900円 | 13万800円 | ||

| 専⾨学校 | 国公⽴ | 自宅 | 7,300円 | 8万7,600円 |

| 自宅外 | 1万6,700円 | 20万400円 | ||

| 私立 | 自宅 | 9,600円 | 11万5,200円 | |

| 自宅外 | 1万9,000円 | 22万8,000円 | ||

出典:「令和6年度からの奨学金制度の改正(授業料減免等の中間層への拡大)に係る 授業料等減免上限額・給付型奨学金の支給額(第Ⅳ区分)」(文部科学省)をもとに当社作成

給付型奨学金を受けるには適格認定を受ける必要があります。その判定の要素は「人物」「学業」「経済状況」。そのうちの「経済状況」では奨学生本人と、父母などの生計維持者が「収入基準」と「資産基準」の両方に該当する必要があります。

支援区分は、経済状況に応じて毎年見直しがおこなわれます。毎年4月と10月には「在籍報告」を実施。そこで報告した奨学生本人と生計維持者の経済状況が確認され、10月以降の1年間※の支援区分が決定されます。

ただし、10月の在籍報告で変更された情報は翌年10月の適格認定で適用されます。生計維持者や資産額に変更がある場合でも、その都度支援区分が見直されるわけではありません。

※ 家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6ヵ月経過後の3ヵ月ごとに見直されます。

ここでは収入基準と資産基準について詳しくみていきましょう。

収入基準については、前年1~12月の所得と、それにもとづく住民税などの情報で確認します。そこから給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額を出し、合計した金額が家計基準を満たしているかどうか判定します。2024年度適格認定は2023年1月~12月の所得と、2024年度の住民税の情報などをもとに確認することになります。

給付型奨学金の支援区分と収入基準(2024年10月)

| 支援区分 | 収入基準 |

|---|---|

| 第Ⅰ区分 | 給付奨学生と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること※2 具体的には給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額※3が100円未満 |

| 第Ⅱ区分 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額※3の合計が100円以上2万5,600円未満であること |

| 第Ⅲ区分 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額※3の合計が2万5,600円以上5万1,300円未満であること |

| 第Ⅳ区分※1 | 給付奨学生と生計維持者の支給額算定基準額※3の合計が5万1,300円以上15万4,500円未満であること |

出典:「【給付奨学生】2024年10月の支援区分見直し(2024年度適格認定(家計))」(独立行政法人 日本学生支援機構)をもとに当社作成

※1 多⼦世帯は標準額の4分の1⽀援、理⼯農系は⽂系との授業料差額に着⽬した⽀援です。

※2 ふるさと納税や住宅ローンなど、税額控除などの適用を受けている場合は、各区分に該当しない場合があります。

※3 支給額算定基準額※4※5=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)※6(100円未満切り捨て)

支給額算定基準額の計算に必要となる課税標準額などの金額は、市町村民税を納税している自治体が発行する2024年度の課税証明書に記載されています。

※4 市町村民税所得割が非課税の人は、※2の場合を除き、この計算式にかかわらず、支給算定基準額が0円となります。

※5 給付奨学生本人が早生まれの場合、同じ年度で同じ学年の早生まれでない者と扶養控除の取扱いが同じになるよう家計基準の審査がおこなわれます。2024年度適格認定(家計)では、奨学生本人が2023年12月31日時点で18歳の場合は19歳とみなし、扶養する生計維持者の控除額を、同じ年度同じ学年の早生まれでない者と同じ控除額まで引き上げて、生計維持者の支給額算定基準額が計算されます。この特例は奨学生本人にのみ適用され、兄弟への適用はありません。そのため同じ生計維持者であっても兄弟間で支援区分が異なる場合があります。

※6 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は、(調整控除額+調整額)に4分の3を乗じた額となります。

給付型奨学金を受けるための要件(年収の上限額の⽬安)

| 所得基準に相当する⽬安年収(例) | 住⺠税⾮課税 | 準ずる世帯 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | 第Ⅳ区分 | ||

| ケース | ⽀援額 | 満額 | 3分の2 | 3分の1 | 多⼦: 4分の1 理⼯農: ⽂系との授業料差額に着目した支援 |

| ひとり親世帯 | ⼦1⼈(本⼈) | 210万円程度 | 300万円程度 | 370万円程度 | 630万円程度 |

| ⼦2⼈(本⼈・中学⽣) | 220万円程度 | 300万円程度 | 370万円程度 | 630万円程度 | |

| ⼦3⼈(本⼈・⾼校⽣・中学⽣) | 270万円程度 | 360万円程度 | 430万円程度 | 680万円程度 | |

| ⼦3⼈(本⼈・⼤学⽣・⾼校⽣) | 350万円程度 | 450万円程度 | 510万円程度 | 700万円程度 | |

| ふたり親世帯 ※⽚働き(⼀⽅が無収⼊) の場合で、配偶者控除が適⽤される場合 |

⼦1⼈(本⼈) | 220万円程度 | 300万円程度 | 380万円程度 | 640万円程度 |

| ⼦2⼈(本⼈・中学⽣) | 270万円程度 | 300万円程度 | 380万円程度 | 640万円程度 | |

| ⼦3⼈(本⼈・⾼校⽣・中学⽣) | 320万円程度 | 370万円程度 | 430万円程度 | 680万円程度 | |

| ⼦3⼈(本⼈・⼤学⽣・⾼校⽣) | 360万円程度 | 450万円程度 | 520万円程度 | 740万円程度 | |

出典:「支援対象者の要件(個人要件)等<所得に関する要件と目安年収>」(文部科学省)をもとに当社作成

資産基準については、給付奨学生と生計維持者の資産額の合計が、以下の基準額未満である必要があります。

給付型奨学金を受けるための資産基準

| 生計維持者の人数 | 基準額 (給付奨学生と生計維持者の資産額の合計) |

|---|---|

| 2人 | 2,000万円未満 |

| 1人 | 1,250万円未満 |

出典:「進学後(在学採用)の給付奨学金の家計基準」(独立行政法人 日本学生支援機構)をもとに当社作成

【対象となる資産の範囲】

※土地や建物などの不動産、満期・解約前の掛け金、貯蓄型生命保険や学資保険は対象になりません。

※住宅ローンなどの負債と相殺することはできません。

※有価証券や投資信託は時価で換算します。

奨学金の利用に関して、さまざまな点で疑問が尽きないかもしれません。ここでは奨学金の申込み方法や振込日、返還開始日についてなど、奨学金にまつわるギモンについてFPの先生が解説。「残高確認や振替口座の変更方法は?」「留年や休学したら、奨学金は停止されるの?」というよくある質問にもお答えします。

奨学金は学校を通じて申込みます。希望する方は、在学している学校の奨学金窓口に申し出て、申込関係書類を受け取りましょう。大学院に進学予定の方は、進学先の大学院で受け取ります。

また高等学校卒業程度認定試験の合格者と合格見込者の方で、進学前に奨学金を申込む方については、日本学生支援機構への直接申込みとなります。

申込関係書類を受け取ったら、日本学生支援機構の奨学金申込み専用ウェブサイト「スカラネット」から手続きをおこないます。スカラネットにアクセスして、必要事項を入力しましょう。

受付時間は8時から25時まで。24時から25時までは翌日の受付扱いとなります。最終締切日は24時までに送信した情報のみ受付となるので注意しましょう。また初めてログインする際はメールアドレスの登録が必要です。

奨学金は原則、毎月11日に振り込まれます。4月は19日、5月は16日です。振込日が土日祝日など金融機関の休業日にあたる場合は、その前の営業日に振り込まれます。給付奨学金と貸与奨学金の振込日は同じです。

ただし採用されて初めて振込みされるときなど、複数月分がまとめて振り込まれることもあります。令和6年度の奨学金振込予定日は以下の奨学金振込日カレンダーよりご確認ください。

貸与奨学金の返還は、貸与終了月の翌月から数えて7ヵ月後から口座振替でおこなわれます(3月卒業の場合、10月から開始)。貸与終了時に、口座振替(リレー口座※)の加入が必要です。

※ リレー口座とは「あなたの返還金が後輩奨学生の奨学金としてリレーされる」という意味です。

引落日は原則、毎月27日。27日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。また全額または一部を繰上返還することも可能です。第二種奨学金を繰上返還した場合、繰り上げた期間の利子がかからないため、その分の返還総額を減らすことができます。

なお口座振替の加入方法や令和6年度の奨学金返還予定日については、以下で詳しくご確認いただけます。また「返還のてびき」もダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

日本学生支援機構の「スカラネット・パーソナル」では、返還総額、返還残回数、返還残額、現在請求額が随時確認できます。 また振替口座を変更する場合は、改めて口座振替(リレー口座)への加入手続きをする必要があります。奨学生本人名義の口座はスカラネット・パーソナルから手続きが可能です。

家族の口座など本人以外の口座を希望する場合は、「口座振替(リレー口座)加入申込書」を使用して金融機関の窓口で手続きをおこないます。手続き方法により取扱い金融機関が異なるのでご注意ください。

口座振替(リレー口座)加入申込書は、日本学生支援機構のウェブサイトで請求できます。また郵送での請求や、奨学金相談センターへの電話でも請求可能です。

振替口座を変更した場合、新しい口座からの振替が始まるまでは変更前の口座から引落されます。それまでは解約しないようにしましょう。スカラネット・パーソナルや振替口座の変更について、詳しくは下記をご確認ください。

奨学金が廃止される基準のひとつに「卒業延期」があります。卒業延期とは学業成績が良くなく、当初の予定どおり卒業できないことを指します。留年した場合は、この基準に当てはまり、奨学金が廃止される可能性があります。しかし災害や傷病など、やむを得ない理由がある場合は、廃止されないことも。その際は、まず学校の奨学金窓口へ相談してみましょう。

休学する場合は、学校で休止の手続きをしたあとに給付奨学金と貸与奨学金が休止されます。貸与奨学金の場合、休学の手続きをせずに1ヵ月以上欠席した場合も休止されます。

なお留年や休学により卒業予定期を超えた場合は、1年ごとに「在学猶予願」を提出することで、卒業するまで返還を待ってもらえます。提出方法について、詳しくは下記をご確認ください。

2025年度から、大学院修了後に正規の教員になった方については、大学院在籍時に貸与を受けた第一種奨学金の返還が免除されます。教職大学院を修了して翌年度に正規教員になった方は、全員が免除対象。教職大学院以外の大学院の方は、以下の2点を満たしていれば免除対象となります。

【免除対象】

奨学金の返還が難しくなった場合は、「減額返還制度」を利用して、毎月の返還額を減らすことができます。その分返還期間は延長されますが、無理なく返還を続けることができるでしょう。

申請には原則として、マイナンバーと所定の書類を提出する必要があります。さらに提出する証明書が一定の要件をクリアしていなければいけません。適用期間は1回の届出につき12ヵ月。最長15年(180ヵ月)まで延長できます。

また「返還期限猶予」の手続きをすることで、返還を待ってもらうこともできます。申込みは郵送かスカラネット・パーソナルでおこないます。しかし、あくまで返還を先送りするだけで、返還しなければいけない元金や利子が免除されるわけではありません。将来への負担を少しでも軽くするために「減額返還制度」のご利用をおすすめします。

2024年4月から、国の奨学金制度が改正・拡充されています。ポイントは以下の3点です。支援を受けられる対象者の幅が広がり、より利用しやすく、そしてより返還に困りにくい仕組みになっています。

国は近年、安心して子どもを産み育てられる社会を目指して、教育費の負担軽減や奨学金制度の充実化に取り組んでいます。2025年度にもさらなる拡充が決まっており、今後も変わっていきそうです。

わからないことがあれば、日本学生支援機構の奨学金相談センターや学校の奨学金担当窓口などに問い合わせて教えてもらうこともできます。お金が原因で子育てや進学をあきらめなくて済むよう、こうした支援制度の動向をおさえ、うまく利用していきましょう。

ばばえりFP事務所代表。関西学院大学商学部を卒業後、銀行の窓口業務に従事。その後、保険代理店や不動産業界などでも経験を積み、独立。自身が過去に金銭的に苦労したことから、難しいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えするべく活動中。お金にまつわる解説記事の執筆や監修を数多く手掛けている。保有資格はAFP(日本FP協会認定)、証券外務員1種など。

このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問合せください。

税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの掲載開始日時点の税制・社会保険制度にもとづくもので、すべての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

2501043-2601